身為廠商開發人員、業務或專案負責人,應該不止一次聽過這句話:「我們要USB連接器。」短短一句話,看似簡單,其實暗藏玄機,如果沒問清楚、規格選錯,不只產品表現可能打折,還可能造成整批退貨,損失成本與時間,尤其在USB2.0與USB3.0規格逐漸交錯使用的現在,懂得引導客戶說清楚需求,就成為了關鍵。

USB2.0與USB3.0的基本認識

USB2.0推出已久,最高傳輸速率為480Mbps;USB3.0則支援最高5Gbps,傳輸效率有飛躍性的進步,除了速度外,USB3.0也多了額外的接地與信號腳位,對供電與數據穩定性也更好。

但不代表USB3.0一定是最好的選擇,這兩者雖然外型相似,但連接器結構不同、成本差距也大。如果只是滑鼠、鍵盤這類低速設備,USB2.0已經綽綽有餘;而高速硬碟、影像傳輸設備,才需要USB3.0的傳輸能力。

從應用角度來思考:不只是數據,還要看成本與實用性

引導客戶的第一步,就是問:「你這USB連接器是要用來做什麼?」例如:

如果是工業裝置、嵌入式系統,且長時間傳輸穩定性要求高,那USB3.0的干擾隔離設計會更合適。

若是POS機、刷卡機、簡單感測裝置,那USB2.0完全足夠,還能降低成本與供電複雜度。

這時候可以拿出簡單對照表,列出USB2.0與3.0的幾個比較點,幫客戶從應用需求切入判斷。

辨識連接器:不是只有顏色差異

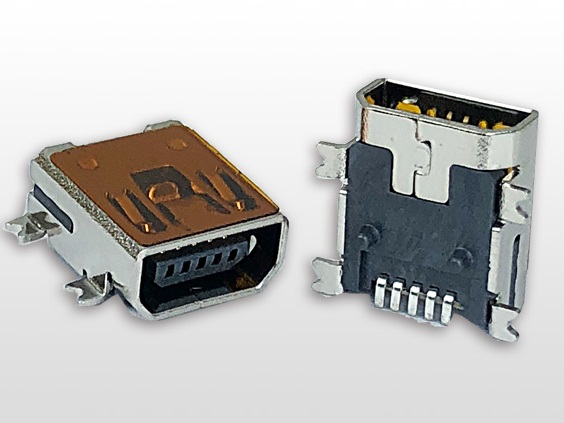

USB3.0常見特徵是藍色膠芯,但實際上不可靠。市場上充斥著藍色膠芯卻是2.0的仿品,讓不少工程師中招。真正要區分2.0與3.0連接器,得從腳位數量著手。

USB3.0常見特徵是藍色膠芯,但實際上不可靠。市場上充斥著藍色膠芯卻是2.0的仿品,讓不少工程師中招。真正要區分2.0與3.0連接器,得從腳位數量著手。

USB2.0:內部只有4個pin腳(VCC、D+、D-、GND)

USB3.0:擁有9個pin腳,除了2.0的基礎腳位外,還有5個SuperSpeed傳輸腳位

從設計端選型時,要明確看 datasheet,確認是全pin腳、混合版本,還是「backward-compatible」的選擇。

封裝與空間限制也影響選型

有些設計空間受限,可能只能用短體型USB2.0;而若產品需要支持大量資料傳輸,卻又在PCB端受限於Layer數,就需要從connector本身著手,例如選擇有屏蔽層設計、支援高速傳輸的USB3.0座。

也有些模組為了兼容性會同時設計USB2.0與3.0的插座或Header在板上,這樣可以彈性因應客戶需求,但同樣會提高BOM與測試複雜度。

與客戶溝通時的三個關鍵問題

為了不讓客戶說一句「我要USB接頭」就讓你陷入連夜改版的危機,溝通時請試著問以下三個問題:

你的裝置資料傳輸速率大概需要多少?

是要向下兼容嗎?未來有升級3.0的打算嗎?

這顆接頭在裝置上使用頻率高嗎?需不需要考慮壽命與插拔次數?

這三個問題回答清楚,基本上就能幫助判斷該選USB2.0還是USB3.0。

USB連接器看似只是個小零件,但選對與否卻會影響產品整體效能與成本,別再讓「我要USB頭」成為一個模糊的需求敘述。與其等到出貨後出問題,不如在開案初期就明確引導需求,確保選型正確。USB2.0與USB3.0沒有誰比較高級,只有誰更適合你。